演劇やミュージカル舞台で使う言葉はたくさんあります。舞台に立つのであれば是非身につけておきたい所ではあります。

今回はその中でも、必ず覚えておいた方が良いポイントをピックアップしてみました。

舞台の場所を示す舞台用語

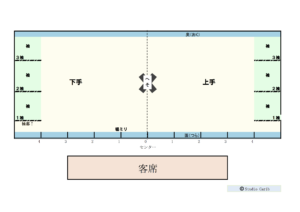

まずは舞台の場所を示す言葉からです。言葉だけでは分かりにくいので図面にしてみました。手前に客席があるので、客席側から見た状態です。

へそ

舞台の中心に✖️のマークがあります。

ここは舞台のど真ん中に当たります。

本当の舞台でも「へそ」にはバツ印のテープを貼ることが多いです。

センター

センターは中心、点線の所です。

前でも後ろでもセンターになります。

上手・下手

読みは上手(かみて)・下手(しもて)と読みます。

客席側から見て、中心の点線(センター)から右側を「上手」、左側を「下手」と呼びます。

右や左などで呼び合うと、向かい合った時に混乱してしまいますので、舞台では上手・下手と言います。

場ミリ

場ミリとは、舞台上で、物の置く位置や人物が立つ位置が分かるようにテープ類で付けた印です。

今回の図面では番号を書いた場ミリを作って見ました。

ダンスの舞台では、必ず番号の場ミリテープが用意されます。

面(つら)

舞台面(ぶたいっつら)と呼ばれる部分です。

客席側の一番前部分のことを示します。図面でいうと客席近くの青い部分です。

奥(おく)

舞台奥(ぶたいおく)と呼ばれる部分です。

客席側からは遠くになり、舞台の後ろになる部分です。図面では客席から遠くの青く塗られた所です。

袖幕・袖

袖幕(そでまく)とは、舞台の上手・下手にある上から吊ってある幕のことです。

さらにお客さんから見えない部分を袖(そで)と呼びます。

図面では両端の緑の所です。袖には、出番を待つ出演者や舞台装置・照明・音響などの機材が置かれています。

また客席側の袖幕から順番に番号がつけられていて、1袖に2袖などとも呼びます。

主に使われる舞台用語

はける・出る・出ハケ

舞台上からいなくなることです。

演出家などから「はけて!」と言われたら袖に入ります。逆に舞台に登場する事を「出る」と言い二つ合わせて「出ハケ」とも言います。

板付き

板付き(いたつき)とは、幕が上がったときや転換後、役者が舞台上にいる事を言います。

転換

舞台転換や場面転換と言われますが、簡単にいうと舞台セットを変える事です。

転換にも演出によって様々な手法がありますが、もっともポピュラーな方法は暗転です。

暗転・明転

転換の際に、照明をカットして、まっ暗にして場面を変えることを暗転いいます。

客席側からは見えなくなります。

その逆で、明転とは、展開の際に照明は明るい状態で行います、お客さんが見えている状態で展開する方法です。

場当り(ばあたり)

俳優の立ち位置、道具を含む出ハケなどを、本番と同じような状況で確認する稽古を「場当たり」と言います。

演者だけの稽古ではなく、裏方さんの稽古も含んでいます。

ゲネ/ゲネプロ

通しのリハーサルのことです。

出演者の演技だけでなく、衣装、証明、音響など全てを含めた本番同様のリハーサルのことです。

客入れから想定して行うこともあれば、開演数分前からの設定で行う場合もあります。

ばらし

解体してばらばらにすると言う意味があります。

セットを解体することや、解散する事を「ばらす」と言います。

また押さえていたスケジュールをキャンセルすることにも、ばらしと言う言葉を用いられます。

最後に

必ず押さえておきたい舞台用語をまとめて見ました!

専門的な部分になるともっともっとたくさんの言葉があります。舞台も幅が広く、演劇からコンサートから様々な種類があるため、部類により使い方が異なってきたり、使わない場合もあります。

今回は発表会でも使うような、知っておくべき舞台用語をまとめてみました!!